地域連携

【いしかわ共創インターンシップ/村上ゼミナール①】マッチング企業の代表を招き、企業説明と提案要請を受けました

2025.11.10

10/28(火)

村上ゼミナールの村上統朗教授とゼミ生が、2025年度の「いしかわ共創インターンシップ」での取り組みを開始しました。通常の「職場体験型」とは異なる「課題解決型」のインターンシップは、経済学部の5ゼミナールそれぞれが「石川県中小企業家同友会」に加盟する地元企業とタッグを組み、ゼミ生による調査、議論、検証を経て、企業の「課題解決」案を導き出すもので、未来の社会を担う学生が経営側の視点を育み、自主性を磨く、経験と学びの場にもなっています。

村上ゼミナールがタッグを組むこととなった地元企業は、石川県金沢市を本社を置く『株式会社ツカサ』です。一般貨物自動車運送事業、倉庫業、産業廃棄物の収集運搬など幅広い物流サービスを提供しており「社員とその家族が夢と誇りを持てる物流企業」を企業理念に掲げています。当日は同社代表取締役の坂池 克彦さんと総務部の山本 陽菜さんをゲストとしてお招きし、自社の概要や歴史、現在取り組んでいること、未来に向けた課題や展望についてご説明いただきました。

『株式会社ツカサ』代表取締役の坂池 克彦さん

『株式会社ツカサ』代表取締役の坂池 克彦さん

トラック運送業界は国内物流の約9割を担う社会インフラ産業ですが、人手不足や低賃金、長時間労働といった課題を抱えています。「2024年問題」と呼ばれる働き方改革の遅れやマイナスイメージが先行する報道も影響し、特に若い世代の参入が減少。業界平均年齢は49歳と高く、高齢化が進んでいる現状です。

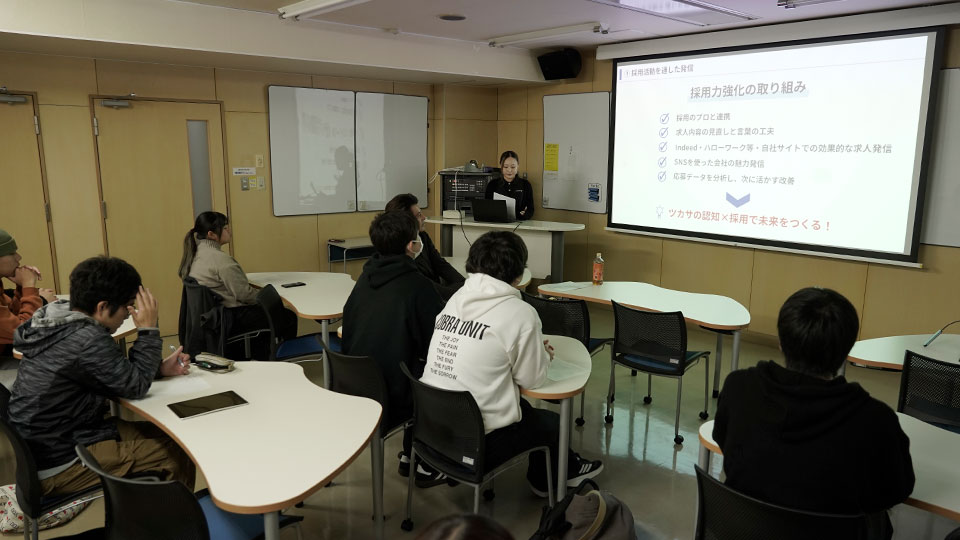

学生たちに説明を行う山本 陽菜さん

学生たちに説明を行う山本 陽菜さん

『株式会社ツカサ』の従業員数は70名。高品質な物流サービスを提供することで業績を維持し、従業員の勤続年数も長く安定していますが、平均年齢はやはり高い傾向にあるといいます。安全第一にお客様の要望に応え、地域社会に貢献しながら、外部環境の変化や従業員が感じる「やりがい」の多様化にもさまざまな角度から向き合っている状況が坂池社長から伝えられたほか、山本さんからは「採用力強化」「CM放映」「SNSの情報発信」を3本柱に、幅広い年齢層に向けて会社の魅力を発信していることが説明されました。

質疑応答で坂池社長と意見交換を行う学生たち

質疑応答で坂池社長と意見交換を行う学生たち

坂池社長は今回の共創インターンシップに向けて「幅広い年齢層への効果的なアプローチと、会社の認知度をさらに高める取り組みを目指したい」とお話され、「自社がなかなか活用できていない生成AIの新たな活用方法についてもアイデアを募りたい」と村上ゼミナールに協力を要請。質疑応答の時間には学生たちからさまざまな質問が寄せられ、その場で意見交換が行われました。

人間力を磨き、お客様にきめ細やかで心のこもったサービスを笑顔で提供している『株式会社ツカサ』と、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」のもと「自分を超える力をつける」べく学びを深めている学生たちの共創が始まります。

人間力を磨き、お客様にきめ細やかで心のこもったサービスを笑顔で提供している『株式会社ツカサ』と、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」のもと「自分を超える力をつける」べく学びを深めている学生たちの共創が始まります。

学生のコメント

経済学部経営学科 2年次 I・Iさん(石川県 金沢市立工業高等学校出身)

『株式会社ツカサ』については、会社の横を車で通ったり、街中でトラックをみたことがありました。今回坂池社長にお話を伺って印象的だったのは、在庫管理などは自動化であったりシステム化されている反面、本格的なAIの導入と活用まではなかなか取り組めていないことでした。物流面ではない、経理や採用などの間接的業務にAIを取り入れることに前向きなお話をされていたので、それらの実現に近づけるよう頑張りたいです。また、SNSの活用についてもさまざまなお話を伺ったので、より効果的なSNS運用に向けても大学生の目線で検討・取り組んでみたいと思いました。

『株式会社ツカサ』については、会社の横を車で通ったり、街中でトラックをみたことがありました。今回坂池社長にお話を伺って印象的だったのは、在庫管理などは自動化であったりシステム化されている反面、本格的なAIの導入と活用まではなかなか取り組めていないことでした。物流面ではない、経理や採用などの間接的業務にAIを取り入れることに前向きなお話をされていたので、それらの実現に近づけるよう頑張りたいです。また、SNSの活用についてもさまざまなお話を伺ったので、より効果的なSNS運用に向けても大学生の目線で検討・取り組んでみたいと思いました。

経済学部経営学科 2年次 A・Tさん(富山県 南砺福野高等学校出身)

生成AIの活用という課題はどの業界も抱えていると感じていましたが「トラックの運送業とAIが関連する場面はあるのか?」とどこか他人事のように考えていました。今回坂池社長のお話をお聞きして、管理業務や事務的な業務など運送の場面とは異なる部分でAIがもっと活用できると思いました。また、人手不足が重要課題であることも明確になりました。その課題解決のためにAIを駆使できると思っているので、わからない部分もたくさんありますがさまざまな提案が出せたら良いなと思っています。課題解決型のインターンシップは今自分が学んでいる経営学やマーケティングの視点から物事にアプローチできるほか、将来インターンシップや就職活動でも活かせると思ったので、頑張って取り組みたいです。

生成AIの活用という課題はどの業界も抱えていると感じていましたが「トラックの運送業とAIが関連する場面はあるのか?」とどこか他人事のように考えていました。今回坂池社長のお話をお聞きして、管理業務や事務的な業務など運送の場面とは異なる部分でAIがもっと活用できると思いました。また、人手不足が重要課題であることも明確になりました。その課題解決のためにAIを駆使できると思っているので、わからない部分もたくさんありますがさまざまな提案が出せたら良いなと思っています。課題解決型のインターンシップは今自分が学んでいる経営学やマーケティングの視点から物事にアプローチできるほか、将来インターンシップや就職活動でも活かせると思ったので、頑張って取り組みたいです。