地域連携

【地域連携/中尾公一ゼミナール】2年次のゼミ生が災害物流の改善を調査報告しました

2025.03.21

中尾公一ゼミナールは、本学の連携先の石川県中小企業家同友会の2024年度課題解決型共創インターンシップ事業の一環として、同会の会員企業の野々市運輸機工株式会社と同社からご紹介頂いた、一般社団法人石川県トラック協会と同協会の会員企業の北陸貨物運輸株式会社、株式会社東崎倉庫運輸などのご協力を得て、令和6年度能登半島地震の災害物流の改善に向けた調査・報告を行いました。 2024年4月12日から2025年1月23日にかけてのゼミ全体としての活動は、教科書の輪読に加え、以下のとおりであり、物流ニッポン社の特集記事でも報じて頂きました。

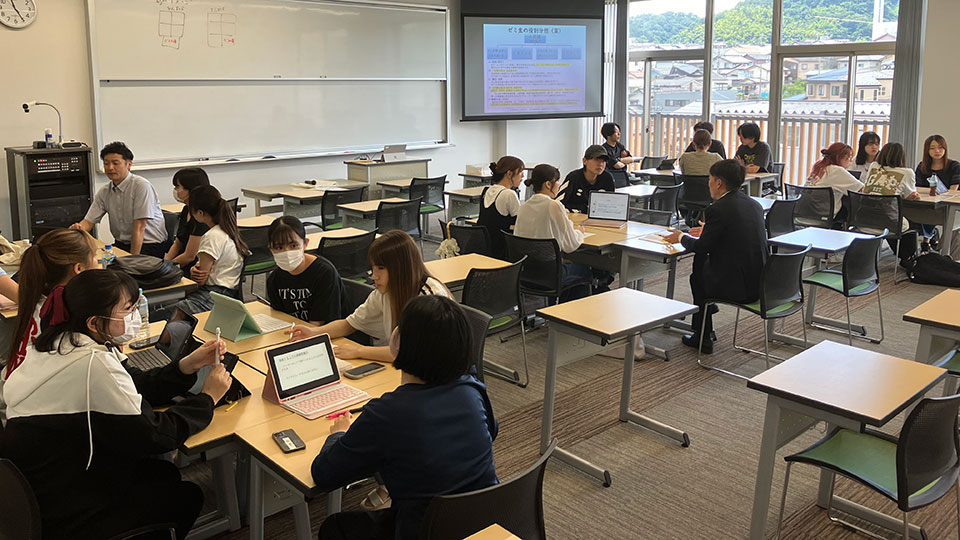

①一般社団法人石川県トラック協会及び会員企業によるゲスト講義(2024年6月28日、同年10月4日。於:本学)

一般社団法人石川県トラック協会の岡村諭適正化事業課長、北陸貨物運輸株式会社山田実紀秀専務(当時)、野々市運輸機工株式会社吉田章社長から、能登半島地震の際の支援物資の集積場となった産業展示館の様子について講義を頂きました。また同年10月4日には、株式会社北陸貨物運輸と丸福物流有限会社から、令和6年度能登半島地震の際の支援物資の集積場となった産業展示館から被災地までの道路状況やトラックドライバーの方々を取り巻く環境や課題についての説明を受けました。

一般社団法人石川県トラック協会の岡村諭適正化事業課長、北陸貨物運輸株式会社山田実紀秀専務(当時)、野々市運輸機工株式会社吉田章社長から、能登半島地震の際の支援物資の集積場となった産業展示館の様子について講義を頂きました。また同年10月4日には、株式会社北陸貨物運輸と丸福物流有限会社から、令和6年度能登半島地震の際の支援物資の集積場となった産業展示館から被災地までの道路状況やトラックドライバーの方々を取り巻く環境や課題についての説明を受けました。

②フィールドワークI:野々市運輸機工株式会社(2024年7月5日)

野々市運輸機工株式会社を訪問し、吉田社長からの講話を伺うとともに、手作業とフォークリフトの作業効率の違いを体感しました。当日の活動の様子は、同社が作成したTiktok動画で確認できます。

野々市運輸機工株式会社を訪問し、吉田社長からの講話を伺うとともに、手作業とフォークリフトの作業効率の違いを体感しました。当日の活動の様子は、同社が作成したTiktok動画で確認できます。

③ 石川県トラック協会関係者と調査設計のための打合せ(2024年7月26日)

学生の発案で、①物資の送り手班、②道路班、③避難所班、④被災者班、⑤過去災害班(2016年4月の年熊本地震との比較)に役割分担を行い、各班、石川県トラック協会,(株)野々市運輸機工、(株)北陸貨物運輸, (株)東崎倉庫運輸からの助言や提案を受け、聞取調査やフィールドワークでの調査項目の改善を図りました。

学生の発案で、①物資の送り手班、②道路班、③避難所班、④被災者班、⑤過去災害班(2016年4月の年熊本地震との比較)に役割分担を行い、各班、石川県トラック協会,(株)野々市運輸機工、(株)北陸貨物運輸, (株)東崎倉庫運輸からの助言や提案を受け、聞取調査やフィールドワークでの調査項目の改善を図りました。

④ゲスト講義(2024年10月11日、同18日、同20日)

オンラインで、令和6年度能登半島地震の被災自治体の職員、被災者となった本学OBの方々から発災時の状況や対応、困りごとのお話を伺いました。また10月18日には、全日本トラック協会北信越ブロック大会にお邪魔し、石川県トラック協会の会員の方々の発災時の体験や道路状況、支援活動などのお話を伺いました。

⑤フィールドワークII(2024年11月8日)

フィールドワークでは、令和6年度能登半島地震の被災地となった穴水町や珠洲市に日帰りでお邪魔しました。その往復で、発災から10ヶ月後の道路状況や建物の損壊状況、そして金沢市から穴水町、珠洲市までの距離や所要時間も確認してもらいました。 また珠洲市で被災した飲食店が合同で運営する「すずなり食堂」で、ゼミ生一同で昼食をとるとともに、珠洲市正院公民館の小町康夫館長ご夫妻から能登半島地震の発災から3月下旬に至るまでの避難所運営の状況とそこでのお困り事を伺うとともに、その記録資料を拝見しました。また合同会社CとHが運営するOKNO to Bridge奥能登ブリッジと震災により損壊した旧施設などを視察し、同社の伊藤紗恵氏と橋本勝太氏から発災時の道路状況などについてのお話を伺いました。

オンラインで、令和6年度能登半島地震の被災自治体の職員、被災者となった本学OBの方々から発災時の状況や対応、困りごとのお話を伺いました。また10月18日には、全日本トラック協会北信越ブロック大会にお邪魔し、石川県トラック協会の会員の方々の発災時の体験や道路状況、支援活動などのお話を伺いました。

⑤フィールドワークII(2024年11月8日)

フィールドワークでは、令和6年度能登半島地震の被災地となった穴水町や珠洲市に日帰りでお邪魔しました。その往復で、発災から10ヶ月後の道路状況や建物の損壊状況、そして金沢市から穴水町、珠洲市までの距離や所要時間も確認してもらいました。 また珠洲市で被災した飲食店が合同で運営する「すずなり食堂」で、ゼミ生一同で昼食をとるとともに、珠洲市正院公民館の小町康夫館長ご夫妻から能登半島地震の発災から3月下旬に至るまでの避難所運営の状況とそこでのお困り事を伺うとともに、その記録資料を拝見しました。また合同会社CとHが運営するOKNO to Bridge奥能登ブリッジと震災により損壊した旧施設などを視察し、同社の伊藤紗恵氏と橋本勝太氏から発災時の道路状況などについてのお話を伺いました。

上記①から⑤までの活動に関しては、物流ニッポン新聞社の2025年1月10日付17面の記事で掲載されております。

⑥石川県トラック協会への報告(2024年12月27日。於:本学)

上記の活動を通じて集約した情報について、石川県トラック協会及び石川県中小企業家同友会の関係者に対し、①物資の送り手班、②道路班、③避難所班、④被災者班、⑤過去災害班5班が、それぞれ調査結果と災害物流改善のための提案を行いました。 発表を聞いて頂いた石川県トラック協会と石川県中小企業家同友会の関係者から、提案内容の合理性だけではなく、十分に情報が得られなかった被災地の現場でしか入手できない情報に基づき、思いもよらない提案を頂いた、とのコメントを頂きました。 今回のゼミ生達の調査活動につきお力添えを頂きました皆様に改めて心から深く感謝申し上げますとともに、また1年間のゼミ活動を通し、ゼミ生達を支えて頂いた、授業補助学生(SA)のY・Mさんにも感謝申し上げます。

上記の活動を通じて集約した情報について、石川県トラック協会及び石川県中小企業家同友会の関係者に対し、①物資の送り手班、②道路班、③避難所班、④被災者班、⑤過去災害班5班が、それぞれ調査結果と災害物流改善のための提案を行いました。 発表を聞いて頂いた石川県トラック協会と石川県中小企業家同友会の関係者から、提案内容の合理性だけではなく、十分に情報が得られなかった被災地の現場でしか入手できない情報に基づき、思いもよらない提案を頂いた、とのコメントを頂きました。 今回のゼミ生達の調査活動につきお力添えを頂きました皆様に改めて心から深く感謝申し上げますとともに、また1年間のゼミ活動を通し、ゼミ生達を支えて頂いた、授業補助学生(SA)のY・Mさんにも感謝申し上げます。

(文:担当教員 中尾公一)

学生のコメント

経済学部経営学科 2年次 H・Sさん(石川県 金沢高等学校出身)

私たちのゼミナールでは、「物流企業が災害時に果たす役割」をテーマに、フィールドワークや実地調査を通じて課題解決と改善提案に取り組みました。 野々市運輸機工や石川県トラック協会の方々からは、地震発生時に最前線で活躍された物流企業の視点から、現場の実際の声を直接お聞きすることができました。これにより、現場が直面した問題や災害時の交通状況、情報共有の重要性についてより深く理解することができました。さらに、珠洲市へのフィールドワークでは、実際に被災地に足を運ぶことで、地震から10ヶ月が経過しても復興が進んでいない現状や、インターネットの調査だけでは得られなかった課題を肌で感じることができました。私はこれらの経験から、災害現場から得られる情報の重要性を改めて実感し、私たちだからこそできる視点から課題解決に向けた具体的な提案力を養うことができたと感じています。

私たちのゼミナールでは、「物流企業が災害時に果たす役割」をテーマに、フィールドワークや実地調査を通じて課題解決と改善提案に取り組みました。 野々市運輸機工や石川県トラック協会の方々からは、地震発生時に最前線で活躍された物流企業の視点から、現場の実際の声を直接お聞きすることができました。これにより、現場が直面した問題や災害時の交通状況、情報共有の重要性についてより深く理解することができました。さらに、珠洲市へのフィールドワークでは、実際に被災地に足を運ぶことで、地震から10ヶ月が経過しても復興が進んでいない現状や、インターネットの調査だけでは得られなかった課題を肌で感じることができました。私はこれらの経験から、災害現場から得られる情報の重要性を改めて実感し、私たちだからこそできる視点から課題解決に向けた具体的な提案力を養うことができたと感じています。

経済学部経営学科 2年次 S・Mさん(富山県 南砺福野高等学校出身)

物流というこれまであまり触れてこなかった分野を学ぶのは教科書を読み進めるのも専門用語が多く理解するのが大変でした。 一年を通して運送企業の方やトラック協会の方、能登半島地震で被災した方など多くの方々と関わり、お話を聞く機会がありました。特に能登半島地震発災時に実際に物資の輸送に関わっていた方々のお話では当時の大変さが伝わってきたと同時に災害物流にはまだまだ課題も多いことを学びました。様々な資料や文献を読み、お聞きした話をまとめ、私たち学生の視点から災害物流の改善策を考えるということは時間と労力がかかる大変な作業でしたが、班員と何度も話し合い発表資料をまとめる時間はとても有意義な時間だったと思います。

物流というこれまであまり触れてこなかった分野を学ぶのは教科書を読み進めるのも専門用語が多く理解するのが大変でした。 一年を通して運送企業の方やトラック協会の方、能登半島地震で被災した方など多くの方々と関わり、お話を聞く機会がありました。特に能登半島地震発災時に実際に物資の輸送に関わっていた方々のお話では当時の大変さが伝わってきたと同時に災害物流にはまだまだ課題も多いことを学びました。様々な資料や文献を読み、お聞きした話をまとめ、私たち学生の視点から災害物流の改善策を考えるということは時間と労力がかかる大変な作業でしたが、班員と何度も話し合い発表資料をまとめる時間はとても有意義な時間だったと思います。

経済学部経営学科 2年次 M・Kさん(石川県 金沢高等学校出身)

昨年の能登半島地震の被災地や実際に現場で携わった方々の所へ行き、避難所での生活、物資の輸送などの貴重な体験談を聞きました。これらは、発表資料をつくるだけでなく、自分自身でも学べることがたくさんありました。 また、ゼミ活動の一環としてインナー大会にも出場しました。人前で発表し、質疑応答に対応することの難しさを実感しました。これを2年生で学べてよかったなと思います。ゼミの活動を通して、災害時の物流に関することだけでなく、社会についてよく知れたなと思います。この経験は、この先社会にでるにあたり、必ず活きてくると思います。

昨年の能登半島地震の被災地や実際に現場で携わった方々の所へ行き、避難所での生活、物資の輸送などの貴重な体験談を聞きました。これらは、発表資料をつくるだけでなく、自分自身でも学べることがたくさんありました。 また、ゼミ活動の一環としてインナー大会にも出場しました。人前で発表し、質疑応答に対応することの難しさを実感しました。これを2年生で学べてよかったなと思います。ゼミの活動を通して、災害時の物流に関することだけでなく、社会についてよく知れたなと思います。この経験は、この先社会にでるにあたり、必ず活きてくると思います。

授業補助学生(SA) 経済学部経営学科 4年次 Y・Mさん(富山県 雄峰高等学校出身)

私は授業補助をする中で、ゼミ生の素直で豊かな喜怒哀楽を感じてきました。 災害物流は、社会での重要性は高いものの、その認知度は低いと言えます。ゼミ生は馴染みのない問題に対し、日々悩み、励まし合いながら取り組んできました。また繰り返し行った聞き取り・実地調査で、災害現場の当事者から苦悩、葛藤、憤り等の言葉を直接耳にして、ゼミ生は心が動いた様子でした。今回の調査で、ゼミ生が1年間を通して学んだこととして、災害物流の知識だけでなく、「現地調査の必要性」、「振る舞い」があるのではないでしょうか。ゼミ生はアルバイトという雇用関係ではなく、学生ではあるものの、研究者としての立場を期待された中で、研究者としての振る舞いが促され、大きく成長したように見えました。私にとってもゼミ生が積極的に言葉を交わし合い、迷いながらも研究を進める姿は、日々学びでした。1年間、本講義に関わることができ、光栄でした。心より感謝申し上げます。

私は授業補助をする中で、ゼミ生の素直で豊かな喜怒哀楽を感じてきました。 災害物流は、社会での重要性は高いものの、その認知度は低いと言えます。ゼミ生は馴染みのない問題に対し、日々悩み、励まし合いながら取り組んできました。また繰り返し行った聞き取り・実地調査で、災害現場の当事者から苦悩、葛藤、憤り等の言葉を直接耳にして、ゼミ生は心が動いた様子でした。今回の調査で、ゼミ生が1年間を通して学んだこととして、災害物流の知識だけでなく、「現地調査の必要性」、「振る舞い」があるのではないでしょうか。ゼミ生はアルバイトという雇用関係ではなく、学生ではあるものの、研究者としての立場を期待された中で、研究者としての振る舞いが促され、大きく成長したように見えました。私にとってもゼミ生が積極的に言葉を交わし合い、迷いながらも研究を進める姿は、日々学びでした。1年間、本講義に関わることができ、光栄でした。心より感謝申し上げます。