トピックス

【こども学科】小学校教育実習の成果報告会を開催しました

2024.10.24

10/19(土)

こども学科(3年次)は、9月に小学校へ教育実習に行った学生50名が集い、その成果の報告会を実施しました。教育学の基礎理論や教科教育法の模擬授業を積み重ねて臨んだ教育実習。休み時間やお昼の時間を活用して児童といっぱい遊んだこと、教材研究で悩んだこと、指導教員の先生から貴重なアドバイスを受けたこと等々の発表がなされるたびに、会場は「自分もそうだった」「大変だったけど楽しかったな」と頷きや共感の声が響きました。

自分の教育実習を「一言」で表現すれば・・・?

一人5分の発表をスライドを共有しながら行いました。スライドには自分の実習を一言で表現できるタイトルが付けられています。

「雲外蒼空」「教員は鏡だ」「自分と見つめ合った教育実習」「31人31色」「百折不撓」「鬼ごっこ三昧」「Teachers, be belief !」「山あり谷あり」「日々成長」「笑顔あふれる教育実習」「やってみなきゃ分かんなかった」「めばえ」「心温まった教育実習」「粉骨砕身」「学校の主役は子どもたち!」「全力+笑顔+信じる」等々。それぞれの奮闘と充実ぶりがとても良く伝わってきます。

「雲外蒼空」「教員は鏡だ」「自分と見つめ合った教育実習」「31人31色」「百折不撓」「鬼ごっこ三昧」「Teachers, be belief !」「山あり谷あり」「日々成長」「笑顔あふれる教育実習」「やってみなきゃ分かんなかった」「めばえ」「心温まった教育実習」「粉骨砕身」「学校の主役は子どもたち!」「全力+笑顔+信じる」等々。それぞれの奮闘と充実ぶりがとても良く伝わってきます。

実習を通して学んだ「大切なこと」

たくさんの学びと気づきが報告されました。教師として「大切なこと」は何か?について次のような意見が多く語られました。

まず、授業づくりの観点からは、グループやペアでの活動や体験を交え、児童が主体となれる場面を意識すること。課題に対する「発問」を明確に、「考える力」を身につけさせる授業を目指すこと。授業のユニバーサルデザインを心がけること。「待つこと・見守ること」。学年や発達段階ごとに児童の意欲を高める褒め方や場面を工夫すること、等々。

次に、学級経営の観点から信頼関係の築き方について、公平に接すること。児童が一人ひとりの思いや悩みを語ってくれるコミュニケーションを大切にすること。笑顔で1日を終えること。日頃の意識的な声かけが学級を創り上げる土台となること。児童との適切な距離感を保つこと、等々。

こうした学びと気づきを相互に確認しつつ、将来教員になる夢に向かって大きく前進できた教育実習となりました。

まず、授業づくりの観点からは、グループやペアでの活動や体験を交え、児童が主体となれる場面を意識すること。課題に対する「発問」を明確に、「考える力」を身につけさせる授業を目指すこと。授業のユニバーサルデザインを心がけること。「待つこと・見守ること」。学年や発達段階ごとに児童の意欲を高める褒め方や場面を工夫すること、等々。

次に、学級経営の観点から信頼関係の築き方について、公平に接すること。児童が一人ひとりの思いや悩みを語ってくれるコミュニケーションを大切にすること。笑顔で1日を終えること。日頃の意識的な声かけが学級を創り上げる土台となること。児童との適切な距離感を保つこと、等々。

こうした学びと気づきを相互に確認しつつ、将来教員になる夢に向かって大きく前進できた教育実習となりました。

(文:こども学科教員 井上好人)

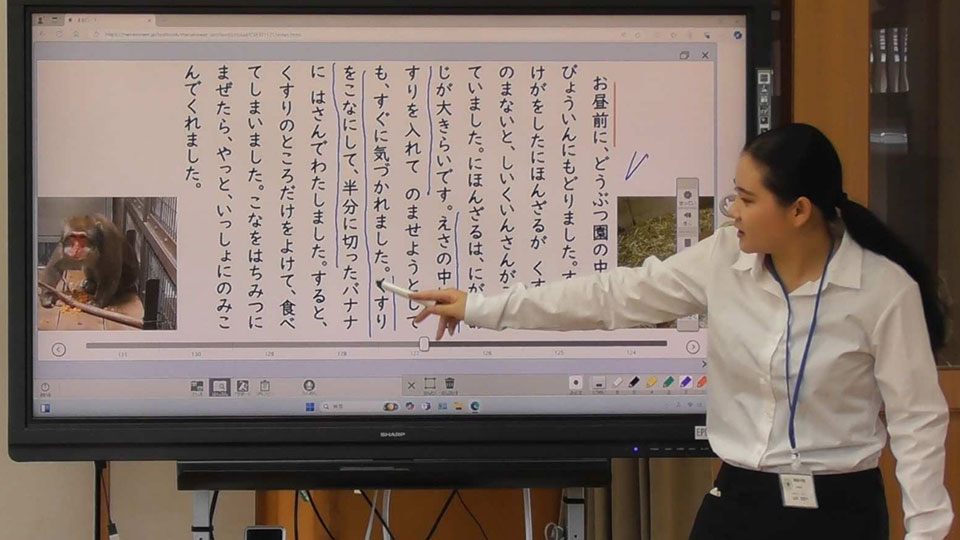

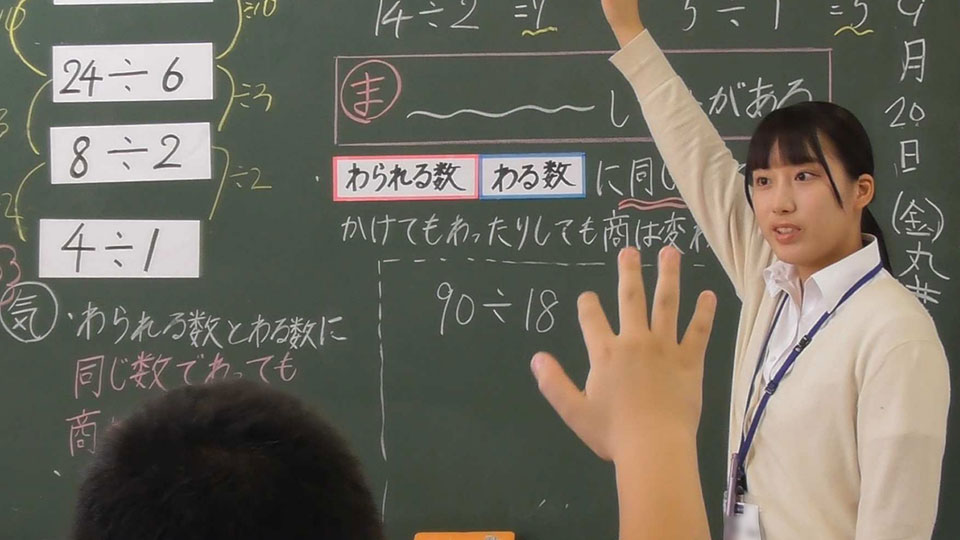

研究授業の様子

富山県南砺市内の小学校にて(今年度から富山県西部地域の小学校でも教育実習を行っています。)

富山県南砺市内の小学校にて(今年度から富山県西部地域の小学校でも教育実習を行っています。)

石川県金沢市内の小学校にて

石川県金沢市内の小学校にて

学生のコメント

人間科学部こども学科 3年次 A・Mさん(石川県 金沢西高等学校出身)

小学校への教育実習を経て考えたこと、それは教師の仕事の大変さです。

どの職業にも大変なことはあると思いますが、私は教師の「人を相手にする仕事」である点に特に大変さを感じました。同じ単元の授業でも隣のクラスでは進め方や使用する教材が異なります。それは児童一人ひとりの様子をよく観察して得意不得意を見極める先生方が、児童の実態に合わせた工夫をされておられるからだと理解しました。また、教師という立場になってからも、子どもたちの数だけ勉強を積み重ねていくことが大切であることが分かりました。

小学校への教育実習を経て考えたこと、それは教師の仕事の大変さです。

どの職業にも大変なことはあると思いますが、私は教師の「人を相手にする仕事」である点に特に大変さを感じました。同じ単元の授業でも隣のクラスでは進め方や使用する教材が異なります。それは児童一人ひとりの様子をよく観察して得意不得意を見極める先生方が、児童の実態に合わせた工夫をされておられるからだと理解しました。また、教師という立場になってからも、子どもたちの数だけ勉強を積み重ねていくことが大切であることが分かりました。

人間科学部こども学科 3年次 R・Yさん(石川県 金沢錦丘高等学校出身)

私は、自分が本当に教師になりたいのか、迷ったり、辛いことがいっぱいあるのにやっていけるのか、進路について深く悩んでいました。しかし、教育実習を通して私は、教師のやりがい、児童の温かさ、実習校の指導教員からの励ましの言葉、児童から「苦手な算数が好きになりました」という声をもらって、やっぱり私は「絶対先生になってやる」と思うことができました。この想いを胸にこれから勉強を頑張っていこうと思います。

私は、自分が本当に教師になりたいのか、迷ったり、辛いことがいっぱいあるのにやっていけるのか、進路について深く悩んでいました。しかし、教育実習を通して私は、教師のやりがい、児童の温かさ、実習校の指導教員からの励ましの言葉、児童から「苦手な算数が好きになりました」という声をもらって、やっぱり私は「絶対先生になってやる」と思うことができました。この想いを胸にこれから勉強を頑張っていこうと思います。

人間科学部こども学科 3年次 W・Yさん(富山県 南砺福野高等学校出身)

私は教育実習で、国語と道徳の学習の違いを学んだことが印象に残っています。国語は叙述から想像することは大切ですが、教科書にない部分を妄想するのは国語の学習ではありません。一方で道徳は自分だったらどう考えるかな、こんな風にも考えたんじゃないかなと自分との関係に言及する教科です。つまり道徳は教科書に書かれていない心の動きを意識することが肝です。この違いを認識できたことは、指導教員の先生の助言のおかげと感謝しています。これからはそれぞれの学習の肝となる考え方をしっかり捉えながら、授業をつくっていきたいと思いました。

私は教育実習で、国語と道徳の学習の違いを学んだことが印象に残っています。国語は叙述から想像することは大切ですが、教科書にない部分を妄想するのは国語の学習ではありません。一方で道徳は自分だったらどう考えるかな、こんな風にも考えたんじゃないかなと自分との関係に言及する教科です。つまり道徳は教科書に書かれていない心の動きを意識することが肝です。この違いを認識できたことは、指導教員の先生の助言のおかげと感謝しています。これからはそれぞれの学習の肝となる考え方をしっかり捉えながら、授業をつくっていきたいと思いました。