学長コラム

「史料批判を加えることで…」

2025.03.01

私の研究領域は体育・スポーツ史です。その基礎理論は19世紀ドイツのランケ(1795 – 1886)流の実証主義を重要視する歴史学に由来します。もちろん歴史研究は実証主義だけではありません。むしろ現代では「生の哲学」「社会史」「問題史」「心性史」等、実証主義史学の限界とそれを乗り越える歴史学の理論が提唱され、また多くの成果も見られます。

したがって、私の研究手法はいささか古典的に過ぎると思われるかもしれませんが、歴史研究とは過去に存在した事象を現代に遡って再構成し説明しようとする学問です。その際に材料とするのは「史料」。一般的には紙に書かれた文献資料がその最たるものですが、そのほか、写真、遺跡・遺物、伝承など様々な種類があります。それら一つひとつの「史料」が、歴史研究を進める上で、どの程度の信頼性があり、有効となるか、あるいはまた限界を有するかを検討しなければなりません。これが「史料批判」です。

したがって、私の研究手法はいささか古典的に過ぎると思われるかもしれませんが、歴史研究とは過去に存在した事象を現代に遡って再構成し説明しようとする学問です。その際に材料とするのは「史料」。一般的には紙に書かれた文献資料がその最たるものですが、そのほか、写真、遺跡・遺物、伝承など様々な種類があります。それら一つひとつの「史料」が、歴史研究を進める上で、どの程度の信頼性があり、有効となるか、あるいはまた限界を有するかを検討しなければなりません。これが「史料批判」です。

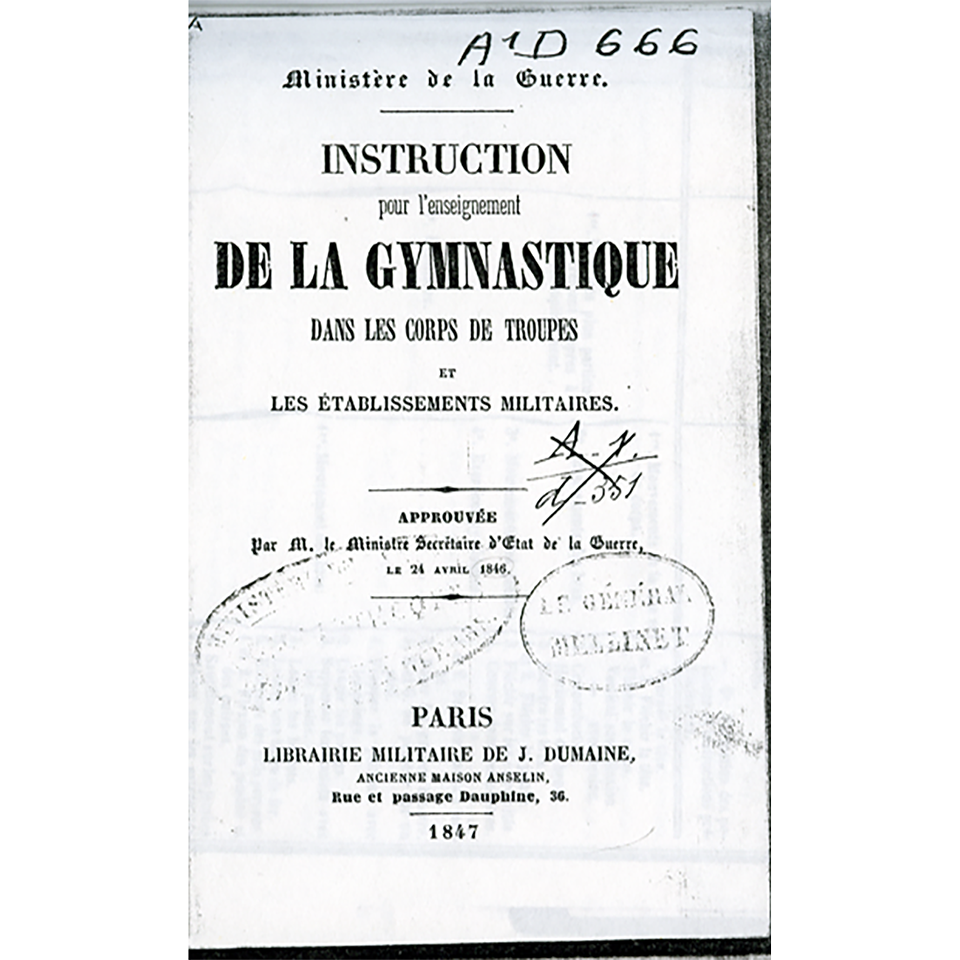

写真『アンストリュクシオン』表紙(1847)(複写・筆者蔵)

写真『アンストリュクシオン』表紙(1847)(複写・筆者蔵)

「史料批判』に関して忘れがたい経験があります。その一つに、慶応3(1867)年に来日した幕末フランス軍事顧問団がもたらしたフランス近代体育の研究があります。当時軍事顧問団の通訳に当たった開成所(東京大学の前身)教授林正十郎が「仏国兵学校の身体運動学書中の抄訳」だとして『木馬の書』を訳述し、それが金沢市立玉川図書館近世資料室に残されていたのでした。様々な手段を講じ、また伝手を頼って、フランスから陸軍体育の指導書Ministère de la Guerre; Instruction pour l'enseignement de la gymnastique(陸軍省;軍隊のための体操教本)(以下『アンストリュクシオン』)を取り寄せました。1846年 4月24日付で陸軍認可を得、1847年にパリ陸軍文庫から初版が出版されています。 全体の構成は、titre(編)、partie(部)、chapitre(門)、section(回)、article(章)、exercice(挙動)の順にきわめて体系的に示されていますが、最も基本的な指導体系は、第1編 指導上の一般規則(règles générales et division de l'instruction)、第2編 基本練習(exercices élémentaires)、第3編 応用練習(exercices d'application )の3編構成です。『木馬之書』はこの第3編応用演習に分類される20頁分の「木馬」を使った運動部分の訳でした。ちなみに第1・2編は明治7(1874)年、エシュマン訳述、曽我準佑筆記 陸軍省『体操教範』として公刊されていますので、日本語訳はこれに従いました。

フランス人たちの見た日本人兵士の体力

横浜で開始された仏式調練を通じて、フランス人たちが最初に認識したのは日本人(とくに武士出身層)たちの体力のなさでした。顧問団から幕府に宛てたいくつかの建白書では、武士出身者たちは、「体を動かしたがらない、労役を好まない」「従順の性少なく、規律を守らない」「むしろ農町民出身者たちの方に兵士の適性がある」などさんざんな言われようです。

従来、この幕末軍事顧問団からの日本兵士の体力の評価については、徳川250年の間に武士層が官僚文人化し、体力を失っていたからではないかとの理解がなされていました。私自身も最初はその通説に従っておりました。しかしながら、フランス軍事顧問団がもたらした『アンストリュクシオン』の中身を検討すると、違った姿が見えてきました。『アンストリュクシオン』は、兵士一人ひとりに必要な各身体部位の運動、あるいはさまざまな器械・器具を用いた合目的な運動(例えば城壁をよじ登る)を、初歩から高度に順に配列した体系的な運動教材群であり、デカルト的心身二元論に基づく、実用的な性格を有していたことに気づかされたのです。誤解を恐れずに言えば、現代の学生たちがトレセンで身体各部の筋力強化に励む場合の実用的な手引書のようと言ったらイメージができるでしょうか。

まとめ

そこには心、魂といった精神性はとりあえず無用ですし、身分・出自に基づく服装の違い、振舞い方、身振り、しぐさなど文化的な配慮も全くありません。フランス人たちの身体観では、基本的に人間は機械であり、部品とみなされます。右上腕を3度旋回させると言ったら誰でも同じく3度、次は左上腕といった具合でしょう。むろん、人間に精神は存在しますが、それは別次元での話です。

これに対して、日本人の伝統的な身体観は心身一元論的です。武道で言う「心技体」、剣道では「気剣体」の一致で初めて「一本」になるということを思い浮かべていただけばよいかと思います。すなわち、幕末フランス軍事顧問団のもたらした近代体育は、武士の一挙手一投足の振舞には武士の魂や心がこもっていなければならないという日本の伝統的な心身一元論を身につけた武士たちが、農民町人との区別もなく、身体は物体であり部品であるとするフランスの心身二元論の身体観に基づく一律の体育訓練に接して、反発や抵抗を引き起こした現象と見ることができるように思われます。

実はこれは日本の近代体育がその後の歴史においても直面し、今なおしばしば課題とされる身体と心(精神ないし道徳性)の関係を示しています。すなわち、このフランス軍事顧問団の建白書に見られる記述は、2つの異なる身体観を持つ文明が初めて衝突した時の現象を語っているのだということになります。「史料批判」の成果でもあります。

横浜で開始された仏式調練を通じて、フランス人たちが最初に認識したのは日本人(とくに武士出身層)たちの体力のなさでした。顧問団から幕府に宛てたいくつかの建白書では、武士出身者たちは、「体を動かしたがらない、労役を好まない」「従順の性少なく、規律を守らない」「むしろ農町民出身者たちの方に兵士の適性がある」などさんざんな言われようです。

従来、この幕末軍事顧問団からの日本兵士の体力の評価については、徳川250年の間に武士層が官僚文人化し、体力を失っていたからではないかとの理解がなされていました。私自身も最初はその通説に従っておりました。しかしながら、フランス軍事顧問団がもたらした『アンストリュクシオン』の中身を検討すると、違った姿が見えてきました。『アンストリュクシオン』は、兵士一人ひとりに必要な各身体部位の運動、あるいはさまざまな器械・器具を用いた合目的な運動(例えば城壁をよじ登る)を、初歩から高度に順に配列した体系的な運動教材群であり、デカルト的心身二元論に基づく、実用的な性格を有していたことに気づかされたのです。誤解を恐れずに言えば、現代の学生たちがトレセンで身体各部の筋力強化に励む場合の実用的な手引書のようと言ったらイメージができるでしょうか。

まとめ

そこには心、魂といった精神性はとりあえず無用ですし、身分・出自に基づく服装の違い、振舞い方、身振り、しぐさなど文化的な配慮も全くありません。フランス人たちの身体観では、基本的に人間は機械であり、部品とみなされます。右上腕を3度旋回させると言ったら誰でも同じく3度、次は左上腕といった具合でしょう。むろん、人間に精神は存在しますが、それは別次元での話です。

これに対して、日本人の伝統的な身体観は心身一元論的です。武道で言う「心技体」、剣道では「気剣体」の一致で初めて「一本」になるということを思い浮かべていただけばよいかと思います。すなわち、幕末フランス軍事顧問団のもたらした近代体育は、武士の一挙手一投足の振舞には武士の魂や心がこもっていなければならないという日本の伝統的な心身一元論を身につけた武士たちが、農民町人との区別もなく、身体は物体であり部品であるとするフランスの心身二元論の身体観に基づく一律の体育訓練に接して、反発や抵抗を引き起こした現象と見ることができるように思われます。

実はこれは日本の近代体育がその後の歴史においても直面し、今なおしばしば課題とされる身体と心(精神ないし道徳性)の関係を示しています。すなわち、このフランス軍事顧問団の建白書に見られる記述は、2つの異なる身体観を持つ文明が初めて衝突した時の現象を語っているのだということになります。「史料批判」の成果でもあります。

参考文献

大久保英哲「近代日本体育史林正十郎『木馬之書』(推定1867年)の意義」体育学研究38-(3)1993

大久保英哲「近代日本体育の形成における幕末フランス軍事顧問団の影」体育学研究54(1)2009

大久保英哲『明治期比較地方体育史研究』不昧堂、1998

大久保英哲「近代日本体育史林正十郎『木馬之書』(推定1867年)の意義」体育学研究38-(3)1993

大久保英哲「近代日本体育の形成における幕末フランス軍事顧問団の影」体育学研究54(1)2009

大久保英哲『明治期比較地方体育史研究』不昧堂、1998