トピックス

【国際文化学科/Field Research PracticeⅠ②】一泊二日で白山麓地域の農法”焼畑”調査を実施

2025.09.02

7/26(土)、27(日)

人文学部国際文化学科の科目「Field Research PracticeⅠ②」で、白山市桑島地区・中宮地区を訪問し、焼畑に関するフィールドワークを実施しました。授業目標は、フィールドワークを実地で学び、聞き取りと文献調査から石川県ならではの地方文化を理解し問題を見つけることでした。さらに、その成果を地域の人々と共有することも目的としていました。

石川県内の内陸南東部に位置する白山麓地域では、焼畑が数百年に渡って行われてきており、細々とですが現在もその知識と技術を残す取り組みが見られます。しかし、焼畑を体験した高齢者が年々減っており、いま後継者がいなくなりつつあります。

この授業では、事前に焼畑について調べ、フィールドワークの方法や注意点を学習してから、昔の焼畑の経験や山での暮らしについて聞き取りを行いました。 また、焼畑の準備をしている場所を見学し、焼畑の方法や苦労する点などを伺いました。

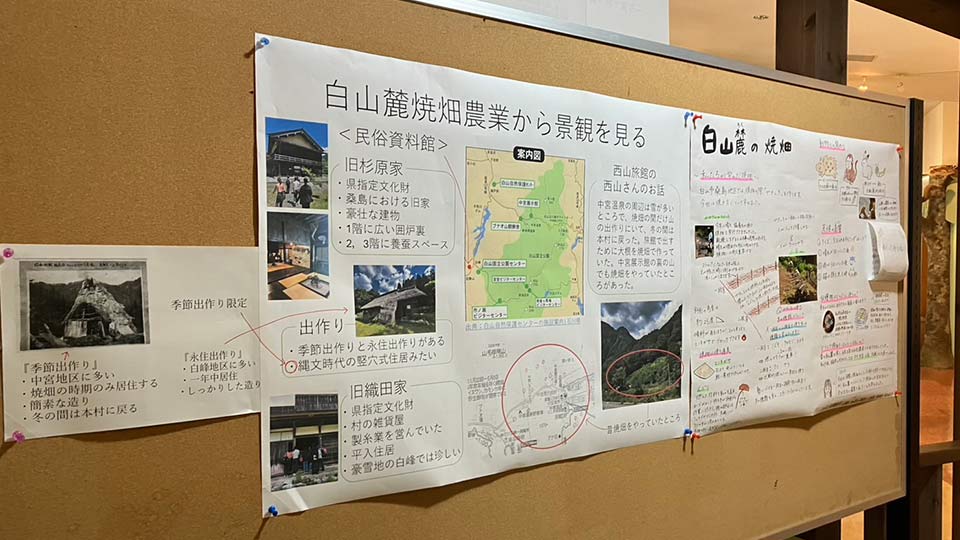

学生たちによる学びの成果をまとめたポスターは、白山国立公園 中宮温泉ビジターセンター(中宮展示館)で冬季閉館となる11月まで展示いただけることになり、周辺地域から来館される方々と調査結果を共有できる良い機会を得ることができました。

(文:非常勤講師 河本裕子)

学生のコメント

人文学部国際文化学科 3年次 I・Hさん(石川県 金沢西高等学校出身)

白山市桑島地区と中宮地区で焼畑農業を学ぶフィールドワークに参加しました。桑島地区で予定していた焼畑は大気が乾燥していたため実施中止となってしまいましたが、綿密に計画・準備しなければならず、天候に非常に左右されるという点で、簡単にできる農法ではないことを学びました。

また、暑く乾いた状況では山火事に発展する危険もあり、経験も必要な農法であることも分かりました。実際に畑地は焼きませんでしたが、焼畑の継承活動をされている元白山ろく民俗資料館館長・山口一男(やまぐちいちお)氏から、道具の種類やその呼び方、当地域の歴史も併せてお話を伺いました。

以上のフィールドワークを通して、焼畑実施における自然条件や安全管理の重要性を実感しました。地域と生業の深い結びつきや伝統継承の難しさなどを学んだ経験は自らの卒業研究にも生かせると感じました。

白山市桑島地区と中宮地区で焼畑農業を学ぶフィールドワークに参加しました。桑島地区で予定していた焼畑は大気が乾燥していたため実施中止となってしまいましたが、綿密に計画・準備しなければならず、天候に非常に左右されるという点で、簡単にできる農法ではないことを学びました。

また、暑く乾いた状況では山火事に発展する危険もあり、経験も必要な農法であることも分かりました。実際に畑地は焼きませんでしたが、焼畑の継承活動をされている元白山ろく民俗資料館館長・山口一男(やまぐちいちお)氏から、道具の種類やその呼び方、当地域の歴史も併せてお話を伺いました。

以上のフィールドワークを通して、焼畑実施における自然条件や安全管理の重要性を実感しました。地域と生業の深い結びつきや伝統継承の難しさなどを学んだ経験は自らの卒業研究にも生かせると感じました。

人文学部国際文化学科 3年次 M・Mさん(石川県 金沢高等学校出身)

今まで“焼畑”を環境問題と紐づけて考えることが多く、焼畑を行う意味について考えたことがありませんでした。しかし、桑島地区や中宮地区に暮らす地元の方々の話から、白山麓の自然環境では、焼畑が生活する上で重要な産業であったことを知りました。

現在では、焼畑を行っている人は少数となり、歴史を繋いでいくこと、知識を広げることが困難であると感じましたが、今回の調査から得たデータを用いて作成したポスターを中宮展示館に掲示させていただいたことで、1人でも多くの来館者の方たちに白山麓の焼畑について知ってもらえることを願います。

今まで“焼畑”を環境問題と紐づけて考えることが多く、焼畑を行う意味について考えたことがありませんでした。しかし、桑島地区や中宮地区に暮らす地元の方々の話から、白山麓の自然環境では、焼畑が生活する上で重要な産業であったことを知りました。

現在では、焼畑を行っている人は少数となり、歴史を繋いでいくこと、知識を広げることが困難であると感じましたが、今回の調査から得たデータを用いて作成したポスターを中宮展示館に掲示させていただいたことで、1人でも多くの来館者の方たちに白山麓の焼畑について知ってもらえることを願います。