ゼミナール

Department of Global Englishes国際英語学科/ゼミナール

グローバルな視点から国際語としての英語について専門性を磨く。

言語学はもちろんのこと、社会学・心理学・教育学など幅広い側面から言語を専門的に学ぶことができます。

Department of Global Englishes Seminar

教授:田中 富士美

准教授:嶋村 貢志/前田 昌寛/リンチ ギャビン

助教:松本 大貴

特任教授:横野 成美

准教授:嶋村 貢志/前田 昌寛/リンチ ギャビン

助教:松本 大貴

特任教授:横野 成美

【前田ゼミナール】Second Language Acquisition (SLA): How do people acquire and use language?

グローバルイングリッシュ系の専門ゼミとして、「言語は実際にどのように使用されるのか」という応用言語学の面や、「言語を人間の心理的側面」でとらえてみる心理言語学の面から学修を深めます。ただ単に「英語が好き」「英語がうまくなりたい」から一歩踏み出して、英語を学ぶ意味、英語の学び方、扱うテキストの条件(物語文なのか説明文なのか、推論しやすいのか否か等)による読解の差などを専門的に考えます。これまでにゼミ生は、「色彩と英単語記憶の関係」「シャドーイングにおけるスクリプト使用の効果」「英語学習における不安要素」「フィンランドの英語教育」「英語の丁寧表現」「フォニックス」について研究報告書を書いています。

身につく力

書籍や論文からしっかりと先行研究を引用し、調査や実験を行ったうえで考察し、論理的に説明する力がつきます。

【田中ゼミナール】English as a Lingua Franca and World Englishes from Various Perspectives

World Englishes、世界諸英語とは様々な歴史背景で世界に広まった英語。English as a Lingua Franca、国際共通語としての英語とは、異なる母語を持つ話者同士が共通するコミュニケーション手段として英語を使用し、英語が共通語の概念を持つこと。英語の非母語話者が「媒介言語」「付加言語」として英語を使用する、そのユーザーの数は母語話者をはるかに超えるおよそ20億人と言われています。このことを念頭に、英語という言語の本質と、英語ユーザーになることの目的、意義を再認識し、なぜ私たちは英語を学んでいるのか—言語政策のありかたも含め、英語が人々の生活に与えるインパクトを多角的にみていきます。

身につく力

たくさんの文献を読み、多面的に「英語」という言語の社会的現状を理解します。また、共通語とは何か、世界の人々にとっての言語とは何かを論理的に考察します。

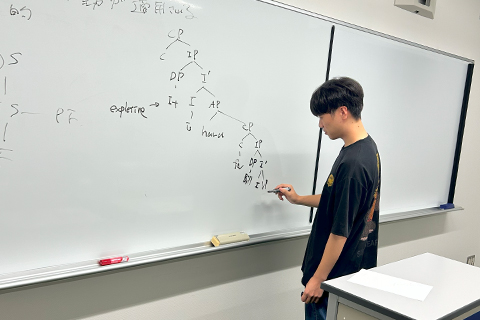

【嶋村ゼミナール】Syntax ー A scientific study of grammar

理論言語学の枠組みの一つである生成文法(統語論)を学びます。生成文法は、1950年代半ばにNoam Chomskyによって提唱され、その後、半世紀以上にわたって発展してきた文法理論です。ヒトが話す自然言語の文法を言語の本質と考え、それを自然物(natural object)と見なし、物理学のように科学的手法を用いて、言語を研究します。受講生は、そこで提案された理論的概念・分析手法を、英語や日本語だけでなく、その他のさまざまな言語のデータを通して学ぶことによって、卒業研究において、興味を持った言語現象の統語的な分析ができるようになることを目指します。

身につく力

さまざまな言語の統語現象に触れ、生成文法の考え方を通して、それらの言語の特殊性の裏に隠された自然言語の普遍性を知ることができます。また、英語で書かれた専門書・論文を読む英語力、卒業研究を通して論理的思考力を身につけることができます。

【マークスゼミナール】Second Language Acquisition (SLA): Language and Psychology

このグローバルイングリッシュ系の専門ゼミナールでは、第二言語習得(SLA)における社会的・心理的側面に焦点を当て、深く掘り下げます。言語は他者とのコミュニケーションのために存在するため、私たちの交流には常に自身の社会的・心理的背景が反映されます。第二言語を使用する際、これらの要因は第一言語の場合と似ている部分もあれば、異なる部分もあります。したがって、このゼミナールでは言語学習が人々にどのような影響を与え、また人々が言語学習によってどのように影響されるかを探求します。これまでのゼミ生は、「映画を使った英語学習」「日本と韓国の英語教育の比較」「地方と都市部における英語学習環境」といったテーマで研究を行いました。